010 冯・诺依曼体系结构和操作系统

010 冯・诺依曼体系结构和操作系统

小米里的大麦冯 ・ 诺依曼体系结构:计算机世界的基石

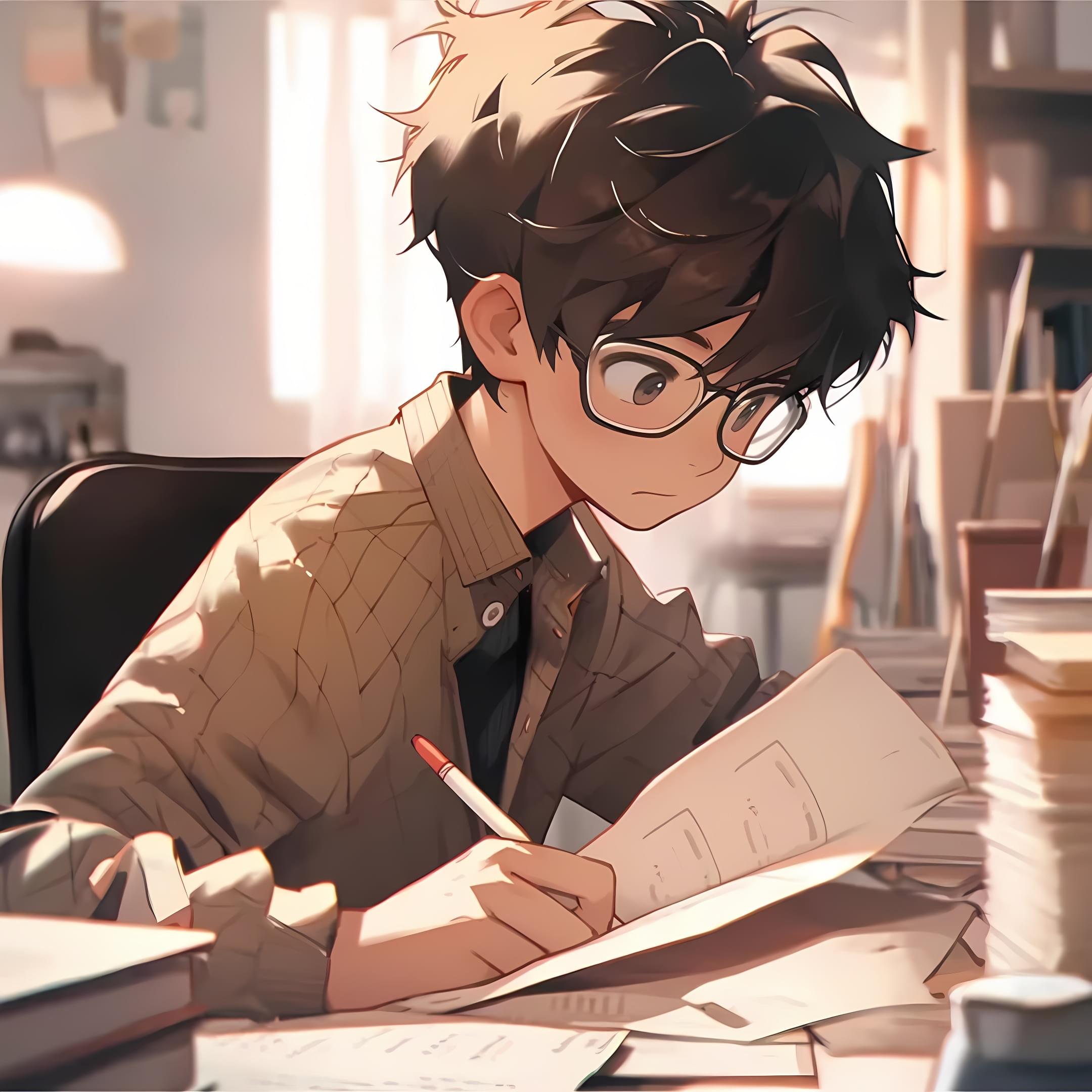

在计算机科学中,冯诺依曼体系结构(Von Neumann Architecture) 是一种广泛采用的计算机架构模型,几乎所有现代计算机系统都基于此架构设计。它是由著名的数学家约翰·冯·诺依曼于 1945 年提出的,至今仍在各类计算机硬件的设计中占据主导地位。冯诺依曼体系结构的核心思想可以简单总结为:计算机由内存、CPU、输入输出设备、总线和外设组成,且指令和数据存储在同一个内存中。

1. 冯诺依曼体系结构的组成

冯诺依曼体系结构主要包括以下几个基本组成部分:

CPU(中央处理单元)

CPU 是计算机的大脑,负责执行程序指令和数据处理。在冯诺依曼架构中,CPU 被分为两个主要部分:

- 运算器(

ALU):负责执行各种算术运算和逻辑运算。 - 控制器:负责指挥计算机其他部分的工作,协调不同部件的操作。

内存

内存是冯诺依曼体系结构中存储数据和程序指令的地方。程序在执行时,首先会被加载到内存中,而后由 CPU 进行处理。

输入输出设备

输入设备如键盘、鼠标、摄像头等,用于向计算机提供外部数据;输出设备如显示器、打印机、扬声器等,则用于将计算机的处理结果反馈给用户。有的设备是纯的输入或是纯的输出,也有既是输入又是输出设备,输入输出设备统称外设。

总线

外设 和 CPU 都是独立的个体(独立的硬件组件),各个硬件单元必须用 “线” 链接起来,冯诺依曼体系结构中的各个部件(如内存、CPU 和外设)之间需通过总线进行数据交换。总线是由一组传输信号的线路组成,可以分为以下几类:

- 系统总线:连接

CPU和内存,传输程序指令和数据。 - I/O 总线:连接外部设备和计算机系统,用于数据传输。

2. 冯 ・ 诺依曼体系结构的工作原理

冯诺依曼体系结构的核心特点是 存储程序 的设计。即程序指令和数据都存储在内存中,这与早期的计算机设计(例如图灵机)不同,图灵机在运行时需要将指令和数据分开存储。在冯 ・ 诺依曼体系结构下,一个程序的运行过程大致如下:

1. 程序加载

一个程序要运行,必须先加载到内存中。这是因为 CPU 只能从内存中读取数据和指令进行处理。存储在硬盘(外存)上的可执行程序文件,需要通过特定的加载机制,将程序的代码和数据复制到内存中。就好比我们要阅读一本书,必须先把书拿到桌子上(内存相当于桌子),才能开始阅读(CPU 处理)。

2. 数据传输与处理

当程序在内存中准备好后,CPU 通过系统总线与内存进行数据交互。系统总线就像是连接 CPU 和内存的高速公路,数据在上面快速传输。CPU 从内存中读取指令和数据,经过运算器进行计算处理,然后再将处理结果写回内存。例如我们进行一个简单的加法运算,CPU 会先从内存中读取两个加数,经过运算器计算出结果后,再将结果存回内存。

3. 外设交互

输入设备将外部数据输入到内存中,例如我们通过键盘输入一段文字,键盘会将这些文字信息转化为电信号,通过 IO 总线传输到内存中。而输出设备则从内存中获取数据并输出,比如显示器从内存中读取图像数据,然后在屏幕上显示出来。在这个过程中,内存起到了一个缓冲和中转的作用,使得 CPU 和外设之间能够高效地进行数据交换。

冯诺依曼架构的核心思想

- 程序存储在内存中:在冯诺依曼架构中,程序和数据是存储在相同的内存中的。程序是由一条条指令组成,每条指令包含操作码和操作数。

CPU根据程序计数器(PC)的指示,从内存中逐条取出指令,解码并执行。 - 存储器访问模式:

CPU能对内存进行读写,但无法直接与外设交互。所有输入输出设备(如键盘、鼠标、打印机等)只能通过内存与CPU进行间接通信。数据从输入设备读取到内存,然后由CPU进行处理,处理结果再存入内存,最后通过输出设备显示或打印出来。

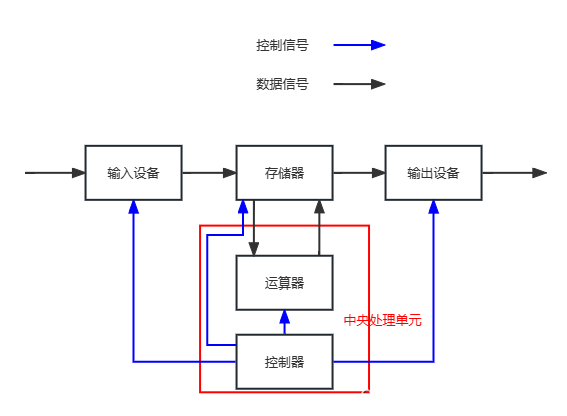

3. 程序执行过程中的缓存机制

冯诺依曼架构中的一个显著缺点就是 冯诺依曼瓶颈。由于 CPU 和内存之间的数据传输速度有限,导致 CPU 的处理能力无法充分发挥,尤其是在需要频繁访问内存的数据密集型应用中,这种瓶颈尤为明显。为了缓解这一瓶颈,现代计算机系统中引入缓存(Cache)技术、多个处理核心以及更高带宽的内存系统等。在实际运行过程中,程序中的数据常常需要频繁访问,内存的随机访问特性(RAM)使得 CPU 可以快速访问任意位置的数据,而磁盘是顺序访问设备,访问速度较慢,为了提高数据访问效率,缓存机制就起作用了:

1. CPU 缓存

CPU 内部有多个级别的缓存(L1、L2、L3 缓存),这些缓存会存储最近访问的数据,以减少 CPU 对内存的访问次数,从而提高程序运行速度。

2. 内存缓存(磁盘缓存/页面缓存)

操作系统和硬件还会将程序执行过程中常用的数据保存在内存缓存中,这样当程序再次需要这些数据时,可以直接从缓存中获取,避免了频繁地从磁盘或其他慢速设备中读取数据。

3. 数据缓存与进度条

在我们编写进度条时,进度条的显示数据会被缓存。例如,在计算一个大的任务进度时,程序可能会将计算结果缓存到内存中,然后一次性更新进度条的显示。这是为了避免频繁的 UI 更新操作,提高程序的响应速度和流畅性。

4. 为什么程序必须加载到内存中执行?

冯诺依曼架构规定,所有的程序指令和数据都存储在内存中,并由 CPU 执行。这是因为:

- 指令和数据存储统一:冯诺依曼架构的一个关键特性就是指令和数据都存储在内存中,内存的读取速度远高于磁盘,因此程序必须加载到内存中运行,以保证程序能够高效执行。

- CPU 对内存的高速访问:内存(

RAM)的访问速度比磁盘和其他存储设备要快得多。如果程序直接从磁盘运行,不仅速度慢,而且可能导致系统崩溃。 - 程序的动态性:程序的执行涉及多个步骤和多个指令的交替执行,因此必须将这些指令加载到内存中,以便

CPU可以随时根据程序计数器(PC)来获取和执行指令。

5. 冯诺依曼架构的数据流动过程(以 QQ 聊天为例)

假设你打开 QQ,开始和朋友聊天,从登录到发送消息,数据流动过程可以分为以下几个阶段:

1. 登录 QQ

- 输入阶段:你输入账号和密码,键盘将这些数据通过输入单元(键盘)传递给内存,内存将这些输入的数据存储在特定位置。

- 处理阶段:CPU 从内存中读取账号和密码数据,处理登录逻辑,向服务器发送请求,验证账号密码。

- 输出阶段:验证通过后,QQ 界面显示登录成功信息,显示器将数据显示出来。

2. 发送消息

- 输入阶段:你在 QQ 聊天框内输入消息,消息通过键盘输入单元传入内存。

- 处理阶段:CPU 读取内存中的消息内容,包装成适合网络传输的数据包,发送给服务器。

- 输出阶段:服务器接收到消息后,发送到朋友的 QQ 客户端。通过网络传输,最后通过朋友的 QQ 软件显示在他的聊天界面中。

3. 发送文件

- 输入阶段:你选择一个文件发送,操作系统将文件从硬盘加载到内存中。

- 处理阶段:CPU 将文件内容通过网络传输给服务器,服务器再转发给目标用户的客户端。

- 输出阶段:目标用户收到文件后,QQ 会将文件内容显示在客户端,或者将文件保存到目标用户的硬盘。

6. 小结

冯诺依曼体系结构为现代计算机的设计和操作提供了基础。它的核心思想是将程序指令和数据存储在同一内存中,并通过 CPU 执行这些指令。通过这种结构,计算机能够实现更高效的任务处理,缓存机制则进一步提高了程序的执行速度。为我们理解后续如进程等复杂的计算机概念提供基础。

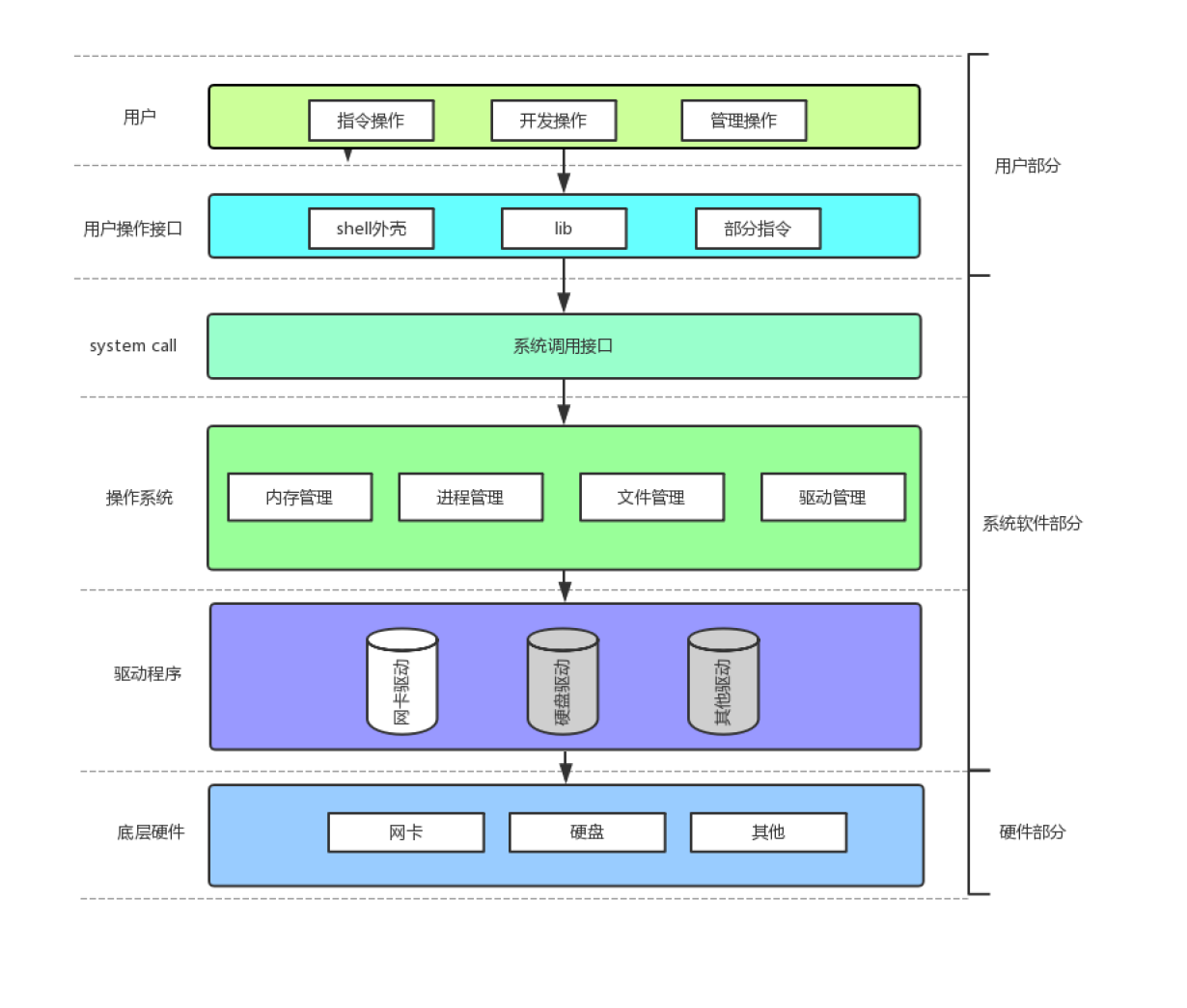

操作系统基础:从概念到管理

操作系统(Operating System, OS)是计算机系统中不可或缺的一部分,它负责管理计算机硬件和软件资源,并为用户程序提供服务。简单来说,操作系统就是一款“管理”软件,负责协调和控制计算机的硬件和应用程序之间的交互。操作系统的主要任务是确保资源的有效利用和系统的稳定运行。

1. 什么是操作系统?

操作系统是计算机系统中的一个基本程序集合,它负责管理计算机的硬件和软件资源,并为用户程序提供一个稳定、高效、安全的执行环境。操作系统包括多个核心组件,其中最重要的有:

- 进程管理:负责控制和调度进程,确保每个程序能在系统中正常运行。

- 内存管理:管理计算机的内存,确保各程序的内存使用不发生冲突。

- 文件管理:提供文件的存储、读取、删除等基本操作,并确保数据的安全性。

- 驱动管理:与硬件设备进行交互,管理硬件设备的驱动程序。

2. 操作系统的设计目的

操作系统的设计目标包括:

- 稳定性:确保操作系统的长期运行不崩溃,能够处理各种异常情况。

- 效率:高效地利用硬件资源,减少系统的资源浪费。

- 安全性:保护操作系统和用户数据不受未授权访问或恶意攻击。

- 用户友好性:提供易用的接口,帮助用户和开发者更好地与系统交互。

3. 操作系统的组成

操作系统不仅仅是一个内核(操作系统的核心部分),负责管理硬件资源和提供基本的系统服务。还包括其他组件如函数库、shell 等是用户与内核交互的桥梁。操作系统通过这些组件,为用户程序提供了一个完整的执行环境。然而操作系统通常不会直接暴露其内部实现细节,而是通过一系列接口与上层应用程序进行交互。这些接口被称为 系统调用。系统调用是操作系统为应用程序提供的功能入口,允许用户程序访问操作系统的核心服务。

- 系统调用:系统调用是操作系统提供给开发者的基本接口,它们的功能通常比较基础,例如文件读写、内存分配、进程创建与管理等。由于直接使用系统调用会比较繁琐且容易出错,因此开发者可以对系统调用进行封装,形成更加易于使用的 库函数。

- 库函数:库函数是对系统调用的封装,旨在简化开发者的使用。例如,C 语言的

printf()函数可以看作是一个库函数,它内部可能会通过系统调用来实现具体的输出功能。库函数的存在不仅使得开发更加便捷,而且提高了代码的可读性和可维护性。

4. 操作系统的管理功能

操作系统的核心功能之一就是管理计算机的软硬件资源。为了实现有效的管理,操作系统采用了多种技术手段,包括数据结构、接口和算法等。

1. 数据结构

在操作系统内部,数据结构起着非常重要的作用。通过设计合理的数据结构,操作系统可以高效地描述和组织资源。例如:

- 进程:操作系统需要描述每个进程的状态,使用

struct结构体来存储进程信息。 - 文件系统:操作系统使用树、链表等数据结构来组织文件信息,支持高效的文件存取。

2. 组织与调度

操作系统不仅需要描述资源,还需要对其进行高效的组织。例如,进程管理不仅仅是维护进程的状态,还需要根据优先级、资源占用等因素来合理安排各进程的执行顺序。这一过程会涉及到非常复杂的调度算法。

如何理解“管理”

为了更好地理解操作系统的“管理”功能,我们可以举一个简单的例子:假设你是一个图书馆管理员,你的任务是管理图书馆中的书籍。你需要做以下几件事:

- 描述书籍:你需要记录每本书的信息,如书名、作者、出版日期等。

- 组织书籍:你需要将书籍按照某种规则(如按作者、按主题)进行分类和排列,以便读者能够快速找到所需的书籍。

计算机中的管理

在计算机中,操作系统的管理方式与图书馆管理员的管理方式类似:

- 描述被管理对象:操作系统通过数据结构(如结构体)来描述被管理的对象。例如,操作系统使用进程控制块(PCB)来描述一个进程,使用文件控制块(

FCB)来描述一个文件。 - 组织被管理对象:操作系统通过链表、树等高效的数据结构来组织被管理的对象。例如,操作系统使用进程队列来组织正在运行的进程,使用文件目录树来组织文件系统中的文件。

5. 进程管理

在操作系统中,进程是程序的一次执行过程。操作系统通过进程管理来确保多个程序能够并发执行,且不会相互干扰。操作系统如何管理进程呢?很简单,先把进程描述起来,再把进程组织起来!

- 描述进程:操作系统通过进程控制块(

PCB)来描述一个进程。PCB是一个数据结构,包含了进程的所有信息,如进程 ID、进程状态、程序计数器、寄存器、内存分配情况等。 - 组织进程:操作系统通过进程队列来组织进程。例如,操作系统会维护一个就绪队列,存放所有准备执行的进程;一个阻塞队列,存放所有等待资源的进程。操作系统通过调度算法从就绪队列中选择一个进程执行。

6. 结论:为进程管理铺路

通过上述介绍,可以看到操作系统的核心功能就是管理计算机的硬件资源,并为应用程序提供执行环境。操作系统的实现依赖于高效的数据结构和算法,而系统调用与库函数为开发者提供了与操作系统交互的便捷接口。下一步,我们将深入探讨进程的相关内容。